对于成龙电影,且看且珍惜:

他从拍第一部电影开始,每一部电影就可能是他最后一部。

作者 | 登徒子

编辑|小白

排版 | 板牙

本文图片来自网络

上周末在网上看到一条成龙新片的花絮视频:

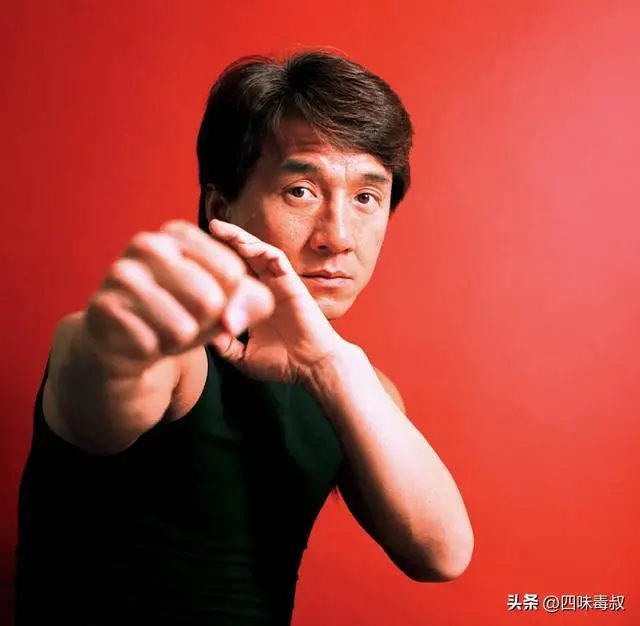

七十岁的成龙不用替身,挑战高难度动作。

事情本来挺值得肯定的,但视频做得很“疲劳”——

带有节奏感的BGM,画面间隔放大片场导演、演员和其他工作人员的表情……

虽然不少素人UP主一直在吐槽这种烂大街的宣传方式,并认为在某些时候,这种“导演震惊,观众泪目”对一部影片的宣传推广反而起到负面作用,奈何貌似没人听。

现在主打成龙新片,噱头是“成龙七旬老汉飞檐走壁”。

而在某瓣上,尽管影片还没上映,网友短评已经开始了……

早就想做一期关于成龙的电影之路。

但这个话题不是一篇文章能讲完的。

尤其是从艺五十多年的成龙,其背后的时代背景、涉及的众多人物,还有1960年代-2020年代的历史变迁,昔日港娱及如今内娱的市场变迁,仔细撰写的话必然是一部书的体量。

这还仅仅只是成龙一个人的演艺生涯。

目前国内较为统一的观点是:

成龙动作含金量最高的最后一部作品是《十二生肖》。

成龙演技含金量最高的最后一部作品是《英伦对决》。

我基本同意。

小破站上一位“龙迷”UP主专门讲成龙自出道以来的所有电影,不但介绍了影片拍摄背景,还专门单开一个系列,解析成龙动作片的经典打戏。

即便是“龙迷”,也很客观地在上述两部影片之后,继续讲解成龙之后的电影时,同样说明成龙作品的下坡趋势。

我印象较深的是他在讲解《警察故事3:超级警察》时,对比了杨紫琼与成龙一边躲避毒贩火力一边提防自己穿的防弹背心(藏有炸药)的片段,和很多年后由内地演员参演的成龙电影相比,高下立判。

总结下来,不难发现:

一、同早期作品相比,成龙对搭档(合作演员)的要求降低了。不再像他年轻时那样,需要参演的非武行演员配合做一些可能有安全隐患的动作。

要知道在他最火的时候,为了保证视觉效果,连搭档的林青霞、张曼玉都要实挨实摔。

二、成龙擅长室内动作设计,以“躲、藏、避、闪”等巧妙的设计用任何一件道具逆转形式,大到钟楼,小到领带。因此成龙被人称为“家具城之王”。

新世纪后,成龙电影基本上没有新的动作设计,他的主要创意依然沿用了之前的灵感。主要因为年龄和身体确实限制了高难度的动作发挥。

是以自《英伦对决》之后,成龙电影在国内口碑日渐走低。

然而他的国际影响力依然很大。

01

8月25日—28日,成龙担任巴黎残奥会火炬手出现在巴黎街头,不少海外博主通过手机拍摄到白发苍苍的成龙笑眯眯地跟大家打招呼,老外纷纷化作迷弟迷妹,竞相鼓掌欢呼。

同他之后的电影相比,国内观众可能很难想象成龙的海外声望为什么五十多年依然经久不衰?

原因也是多方面的:

外国人最先接触并接纳中国文化并深受影响的就是功夫片。

李小龙曾签约一班武师打算远赴好莱坞发展,可惜突然亡故。

随后取代他在国际上打开中国电影市场的最主要人物就是成龙,他将“功夫+喜剧”变成功夫喜剧,并作为一个片种固定下来,接着连续几年在日韩、东南亚、欧美拿下华语片票房冠军

早期成龙第一次闯荡好莱坞时还需要向美国人的动作习惯妥协,这让他又返回香港重开一片天地,待话语权稳固后再赴好莱坞。此时成龙的影响力已经大到什么程度了呢?

《飞鹰计划》令当地部落酋长动用关系,为成龙运沙砾、《警察故事3:超级警察》可以让马来西亚全面配合,空军出动为他当驾驶员、《警察故事4:简单任务》可以让俄罗斯提供核潜艇当作道具拍摄、《特务迷城》让荷兰封城封路,海军陆战队配合成龙演出,另外顺带请他当了一回征兵代言人……

基本上,鼎盛时代的成龙在全世界任何一个国家和地区拍戏,都是一路绿灯。

所到之处,JACKIE CHAN成为全世界对中国最广为人知的印象。

日本、土耳其、俄罗斯、英国、美国等国家至今都有成龙粉丝会,每年定期组织上映成龙经典动作片,作为龙叔的自来水,继续向本国年轻人安利成龙电影。

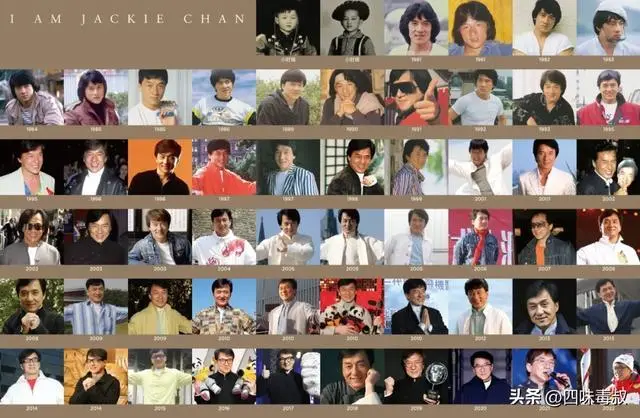

(《GQ》电影型男大咖(1962-2015)5排5列 成龙)

另外,《警察故事3:超级警察》还是成龙第一次与内地正式合作,返港后成龙在媒体上对内地大加赞赏,驳斥部分港媒关于内地的一些不实传闻。

因此97香港回归之前,成龙就是内地看好的爱国艺人之一,回归之后,成龙也在经历港片的转折与变革。

只是电影在变化,时代也在变化。

02

成龙在某档节目中吐槽过一个内地小鲜肉,大致是说他在片场弄伤了手指让一班人紧张不已,鄙夷之色溢于言表。此外,他还不点名说过耍大牌、晚到等很多不好的事情。

对于他那一代港星来说,这些事情早前也不是没碰到过,但当年这么干的人,基本上后来都销声匿迹了。

因为香港很小,经不住媒体轮番报道。

再者,狗仔队天天巴不得明星出点事情,没事都能写一篇子虚乌有的报道,何况这种负面新闻呢?

但在内地,成龙要学会适应很多事情。

尤其是在某些情况下与内地年轻艺人的合作,带“明星”拍电影,这是成龙的一贯作风。从80年代开始到现在,成龙电影里出现过无数演员,演员阵容最强大如《奇迹》时,有些演员还要当“龙套”。

那会儿也没有“饭圈”,大家最关注的是电影本身,不是电影之外的事情。

而在新时代,成龙依旧需要保持作品输出,他也在积极寻求新的元素融入电影。毕竟放眼四周,同龄人里能打的都老了,不能打的还是兄弟。

成龙不止一次在内地节目中说过:

“我可以退休,但我的兄弟怎么办?他们老了。”

这里科普一下:

成家班从《飞鹰计划》之后被成龙解散又重组了一次,基本阵容没怎么变化。成家班全体成员每逢年节、婚丧嫁娶,成龙都会送上一份大礼。

早期坊间对成龙的报道多聚焦在“吃”上,成龙本人也承认因为拍戏,年纪轻轻就挣了不少钱。最爱呼朋唤友,每个月吃掉不少钱。古早粉丝也证实在成龙拍戏时,偶尔会放开餐车让群演随便吃。

所以成龙还是蛮可爱的一个人。

有一说一,武行出身基本上都没什么文化,这是事实。但同时为人也比较好相处,容易听信别人的话,因此大多数武行理财方面确实能力较差,成龙算是会理财的了,每年也要时常接济一群打不动的老兄弟们。

那时出身不好的香港艺人,成名之后做事做人大多都挺讲义气。

所以说香港电影主打的就是市民文化,成龙早期最佳作品如《A计划》一二部、《警察故事》系列等也都以小人物的视角看待大时代的变迁。再结合幽默、亲切的语言和精彩的功夫,因此才深受全世界观众喜爱。

按现在的话说,叫“接地气”。

那时电影人想法也简单:

拍得好看就行。

那怎么拍得好看呢?

简单。

去菜市场转一圈,看看大家都在聊什么就知道了。

然后,香港电影就火了几十年。什么类型的电影都脱离不了市民文化。今日内地神捧的港产文艺片,其实在当时的香港也没什么人看。

就像成龙,演了几十年电影,香港电影金像奖总是对他躲躲闪闪,反倒是美国人看不下去了,给他颁了个奥斯卡终身成就奖。

这就是悲哀。

如成龙之于国内和国外的两种舆论评价。

03

上个月有网友侧拍了成龙参加某活动时的现场照片,惊叹成龙老得很快。

直到人家拿来新闻图跟我说:

“成龙都70岁了啊?!”

嗯,他70岁了。

谁也没想到时代变化这么快。

在一个年轻人弄伤了手指都长吁短叹半天的时代,他居然还要亲自上阵。

他那一代香港艺人逐渐凋零,连洪金宝都要坐着轮椅去超市买菜。

理论上他们都应该退休了。

但接下来的时代又该交给谁呢?

更重要的是,成龙等人当年凭借拳脚打出来的国际声望,后面还有谁有能力接棒?

近些年“成龙电影”市场口碑走低,除了本身年岁原因外,市场环境、个人风格也是一个需要估算的因素。

“还没长大就老了”。

这是成龙的一本书名,也是他的一首歌名。

17岁闯荡电影圈时,京戏没落了。

70岁还在拼命时,电影也一言难尽。

我看过他的《成龙:还没长大就老了》,感觉他一直都是一个从容面对老去的人。

只是老人也难免怀念过去的岁月。

在《特务迷城》的拍摄花絮中,成龙坐在导演椅上笑着看着当地孩童唱歌给他听,徐若瑄领唱“I love Jackie Chan……”。

那已是2001年的事情了。

当时人们笑谈:

“成龙的每一部电影都可能是最后一部。”

在那之前,很多被他邀请参演的世界知名格斗家都说,成龙的身体素质和反应能力完全可以打职业格斗赛。

现在,我们必须正视这位国际巨星在片场出演时每个人的小心翼翼。

哪怕现在70岁的他在电影里做出来的动作,很多年轻演员都做不了。

美人迟暮,英雄白头。

都是世间的遗憾。

也是时间的必然。

无论后来他拍了哪些电影,面对怎样的舆论。

我相信绝大多数人都达不到他的成就。

尤其是现在,老外依然对白发苍苍的成龙鼓掌喝彩

所以,对于成龙电影,且看且珍惜:

他从拍第一部电影开始,每一部电影就可能是他最后一部。